当团队来到顶峰村一家纸伞的人家,一位穿粉红碎花布裙的阿姨在刚刚染好颜色的伞面上细细地描着碎花,脚下,头顶,红的,绿的,蓝的,粉的,紫的,到处都是工艺伞。当队长问起制伞的阿姨有没有油纸伞的时候,阿姨摇了摇头,说:“只剩一把破了一个洞的。40块钱一把。”纸伞雨巷,这些流传下来的非遗,还有多少呢?这种只属于民间的纯粹,不会被“潮流化”、“现代化”吗?

世代制伞的村落,村中有伞,伞中有村,团队一直探求的非遗之家,便是那薪火相传。

三下乡,当团队成员真正深入每家每户之时,才发现,如何使非遗得到真正的保护,而不是单纯的为“生产”非遗而去制造,是本次团队三下乡准备过程中一直忽略的一个问题。文化拾遗团,不单单是为了宣传它去推动旅游业的发展,更应是保持本土文化自身的魅力,去感染外来的旅人,进而产生思想上的共鸣,最终,便有了归属。

团队队员来自五湖四海,但他们每一个人都爱上了三下乡,都爱上了湘潭这个地方,可以说,湘潭,已成为各个团队成员的第二故乡。探究其本身原因,就是在三下乡过程中,团队成员早已融入这个地方,这也是三下乡的精彩,是一次爱的旅行。

唢呐轻响,非遗初行

“看,这是我家的族谱,这是记载吹奏方法的书,这些可是一辈又一辈传下来的。”石鼓镇铜梁山脚村民陈先生自豪地指着他家里装满古书的柜子,笑着说:“虽然几百种吹奏方法,现在只留下几十种,但即使这样,我们的唢呐可是吹到了祖国各个角落,每年会吹唢呐的村民都会集结在一起去外面演出呢。”

尽管古书的纸张早已残破不堪,团队成员依然细眯着眼指着上面的字,一字一句地给辨识着抄录记录。文化的传承,走访的魅力,足以让团队每一个人肃然起敬,哪怕只是一张泛黄的纸张,这是最原始的尊敬,也是对三下乡的尊敬。

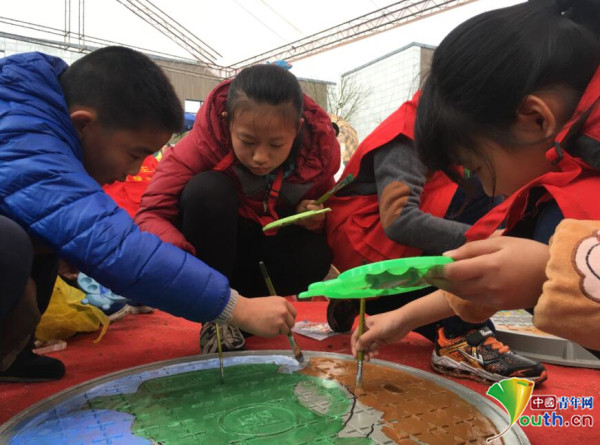

图为村民家中的唢呐

踏足印记,时光不会穿梭,但在同一个地点,做着同样的事,总会有哪怕是一秒的重合。非遗何去何从,以文化价值去丈量每一寸土地,总会领略到传承所带来的感动。花非花雾非雾,景情之间,还原非遗的天空。如果有旅人来访,带来更加繁茂的文化,旅游与文化保护相互促进,那将是团队此次拾遗的最终目的。9天的下乡无法改变一镇一县,但可以用文字,用互联网,来传播这份爱,这份感动,这些民间的文化,这也是三下乡最迷人的地方,感动了一个团队,团队也想感动更多的人。

京公网安备110105007246

京公网安备110105007246