考古不是“盗墓笔记”,更不是“鬼吹灯”。考古的科学性少不得专业的积淀,考古的神奇也少不得实践的探索。7月4日至6日,由安徽大学历史系6名大一学生组成的“安徽大学青铜文化遗产调研暑期社会实践重点团队”赴枞阳县进行了9个遗址勘察采样。与同学们一起的,还有团队的指导老师张爱冰教授与魏国锋副教授。

中学地下曾采铜

安凤中学坐落在枞阳县会宫乡,依山伴水,早先是炼铜的好地方。中学旁边石山被凿开形成矿坑,中间的采矿洞清晰可见。队员们在老乡的带领下,还找到了当年采矿时的古矿井遗存。此地矿石质地紧密,铜含量较丰富。连续几天暴雨的冲刷,不少矿石裸露在泥土的表层。队员们有幸在矿坑附近的道路上采集到一件孔雀石样本,具有很高的研究价值。

根据枞阳县文物管理所所长王乐群的介绍,枞阳县新石器时期到商周时期的文化遗址共有111处,其中新石器时期遗址达17处,全省罕见。涉及矿冶遗址约十数处,主要位于县域的东部地带。青铜文化遗存也较多,像安凤中学这样大大小小的相对集中、可供考察的遗址就有18处。

队员对汤家墩遗址进行GPS定位。

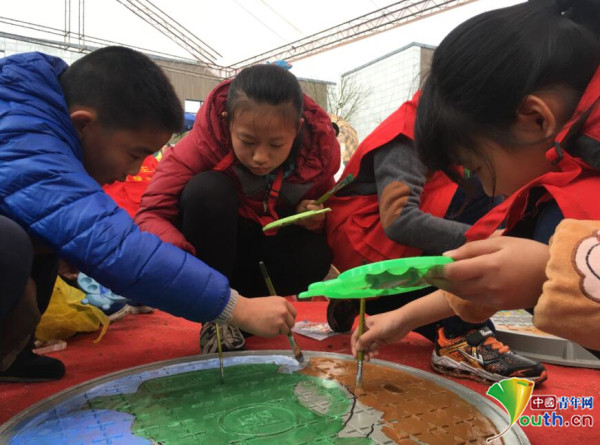

除安凤中学遗址外,队员们还实地踏勘了汤家墩、牛头山、鸡生园、大洼岭铁屎墩,白湖乡山河村铜坑、腊鹅地,龙井村铜矿岭,古楼村罗黄斗等遗址。这些名字听上去土里土气的遗址零星地分布着不少陶片和炼渣。别小看这些炼渣,它的发现对枞阳县青铜文化的进一步挖掘考察具有重大意义。每到一处,两位老师都会手把手地教同学们使用GPS定位仪、锤子、铁锹、匕首、小刀、铁钎等工具,分类采样、编号、包装、装袋。

魏国锋老师去年曾考察过牛头山遗址。如今,冶炼矿产的新机器高高建起,现代采矿区赫然呈现,旧铜矿的踪迹已难再觅。从经济角度而言,这是进步;但从文物保护角度来说,缺乏协调导致很多文化承载物的破坏。“青铜文化是中华民族厚重的文化底蕴,在物质文明发展依旧高于精神文明发展的今天,如何保护这些应当被传承的文化,是我们作为时代中流砥柱的青年亟待解决的问题。”队长高顺利感慨道。

京公网安备110105007246

京公网安备110105007246