让爱心传递一刻不停

在地震发生后,鲁甸县第一中学足球场就被临时辟为直升机停机坪,成了直升飞机运输物资的地方,地面温度36度,一堆堆帐篷、棉被、饼干、矿泉水整齐地码放在足球场一角,旁边是一群焦急等待的志愿者。

一辆白色的解放小卡满载而来,摇摇晃晃从狭窄的学校后门勉强进入操场,车头上挂着一个红条幅标着:一方有难,八方支援。货车掉了个头,将车尾对准了货物堆放的地方。一群志愿者蜂拥而上,打开车门,熟练地排成三列长队,开始从车上搬下物资,整齐地码放在一起。这一车货物送来的是帐篷,先下来的是用绿色帆布袋装好的帐篷蓬身,经过包装,绿色帆布袋上写着:蓬身、附件、净重39.5kg。先有四五个小伙子跳进车厢,从里面把货物递下来,下面分别有三个人接着,再通过三列长队把帐篷一个一个传出去,码放起来。

因为帐篷比较沉重,在搬运这类物资的时候,一般都由体力较好的男志愿者上阵。但在中间一列队伍的最后,一个娇小的身影特别引人注目,细细一看,原来在所有搬运帐篷的志愿者中,只有她一个是女性。

志愿者小杨。 团云南省委供图

大家都叫她小杨。只见她手戴帆布白手套,熟练伸出双手、平举小臂,让前一个志愿者把帐篷放上去,右转身,上步,双肩一耸,往上一用力,把包裹抛起来,迅速缩回双手,帐篷便稳稳当当地码在了一起,再拖一下,就码放整齐了,再转过来接下一个帐篷,周而复始。虽然个子不高,又是女孩,但小杨与其他的志愿者配合紧密,并未让帐篷在自己手上停滞,影响下货进度。

因为车厢密闭,加之从仓库里拉出来的帐篷本身带有一定的气味,不到十分钟,在车上卸货的三个小伙子就因为缺氧受不了了,接着换上其他的小伙子,继续传递。车上的小伙子轮换了两轮,但小杨仍然在队伍的最后面,直到帐篷的蓬身全部下完,全体休息。此时的小杨已满脸通红,大汗淋漓。

小杨是鲁甸县本地人,92年出生,今年读大二。她的父亲上一线去参与救援了,现在不知道在哪里,电话也打不通,母亲和几个朋友约好一起去了震区给灾民做饭。她一个人在县城到处跑,看哪个地点缺人,就在哪个地点帮忙,主要是搬运物资。因为学校这个点是直升机直接起降的地方,有时候实行人员管制,加之飞机起飞风沙太大,人相对较少,于是就选择待在学校里帮忙,因为这里最需要她。

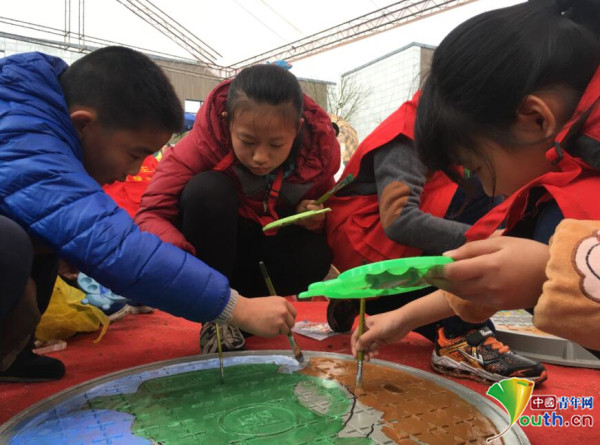

?还有服务西部计划志愿者申燕燕、刘后忠,他们响应团中央服务西部大开发的号召,来到昭通参与西部地区经济社会建设。鲁甸地震发生后,他们立即参与到抗震救灾的志愿服务中,在重灾区龙头山镇一呆就是5天,不言苦、不言累。

他们的使命,就是让爱心以最快的速度传递,一刻不停。

京公网安备110105007246

京公网安备110105007246