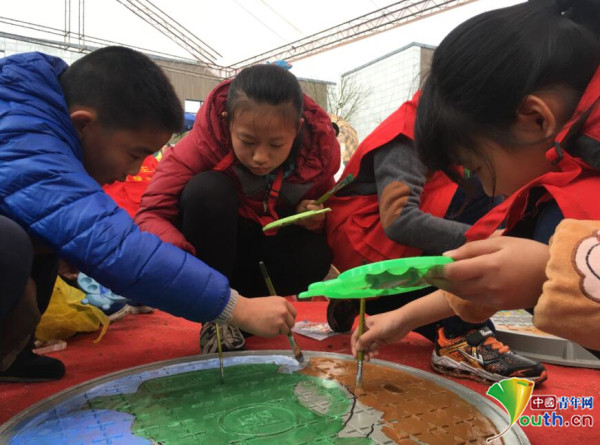

四、“留守儿童”群体

留守儿童总体上形成了比较积极的价值观,对未来充满希望,向往城市生活,家庭关系良好。92.1%为自己是中国人感到自豪,91.9%对自己生活在中国感到满意;有82.4%对未来充满希望,77.7%希望以后在城市生活;90.2%与母亲关系很好,89.4%与父亲关系很好,大多数留守儿童仍将母亲视为最重要的支持来源。

但另一方面,留守儿童在成长中也面临九个突出问题:

1.意外伤害凸显。在过去一年中,有49.2%遭遇过意外伤害,比非留守儿童高7.9个百分点。

2.学业表现较差,学习兴趣不足。82.1%的人有过成绩下降的情形;没完成作业、上学迟到、逃学等学业不良行为的比例分别比非留守儿童高8.6、4和1.3个百分点;不想学习和对学习不感兴趣的比非留守儿童高5.6和3.2个百分点。

3.社会支持较弱,心理健康问题比较突出。留守儿童的家庭支持弱化,前三位的支持来源依次是母亲、同学朋友和父亲,而在非留守儿童的支持来源中,父亲第二,同学朋友位列第三。母亲仍是留守儿童最重要的社会支持,是最亲近的人,是主要的情感支持和实际帮助来源以及价值肯定者。同学朋友是留守儿童心里话的首位倾诉对象和遇到困难的第一求助人选。老师对留守儿童的支持更多地体现在学习辅导上,情感支持相对欠缺。

4.留守女童负面情绪相对明显。经常感到烦躁、孤独、无缘无故发脾气的女童比例比男童高3.7、6.2个、3.5个百分点;父母外出后,感觉自己比原来抑郁、焦虑、爱发脾气、胆小的比例也高于男童。

5.留守男童问题行为令人担忧。迟到、逃学、受老师惩罚的比例比非留守男童高5.3、1.9和5.4个百分点;不想学习、对学习不感兴趣、很难集中注意力学习、没完成作业、成绩下降的比例比非留守男童高3—10.7个百分点,也都高于留守女童。

6.父母外出对小学中年级儿童影响更大。感觉父母外出后自己更容易被欺负、被歧视、性格比原来内向、胆小的四年级留守儿童比例在6个年级中最高。他们经常想念父母、担心见不到父母、担心父母不爱自己的比例最高。四、五年级的留守儿童表示目前自己最需要和父母在一起,而其他年级学生表示最需要学习辅导。

7.青春期叠加留守使得初二现象更为显著。初二留守学生较非留守学生学业表现差、学习兴趣低。他们与父母的关系更差,经常和妈妈交流(64.3%)、经常和爸爸交流(57.9%)的比例比初二非留守学生低4.1和8.7个百分点。唯有初二留守学生把同学朋友视为最重要的社会支持来源,重要程度甚至超过了母亲,其中的某些负面影响值得关注。

8.寄宿留守儿童对生活满意度相对较低。寄宿生的饮食和睡眠习惯更差,学习和校园生活状况更糟糕,平均每天睡眠9小时以上的寄宿生(15.2%)比非寄宿生低5.9个百分点。各种需求的未满足程度高:一是学习辅导不足,晚自习经常有老师答疑的仅有四成(40.4%);二是生活单调,学习之余或节假日最经常做的是在宿舍和同学聊天,其次是在室外锻炼、玩耍和看电视;三是情感支持不足,仅两成多(23.9%)表示生活老师会经常找他们谈心。四是管理不到位,87.5%的寄宿生表示宿舍中发生过丢失财物的现象,57%表示宿舍里有同学拉帮结派欺负别人。

9.母亲外出的留守儿童整体状况欠佳。父母都在外地的留守儿童最多,占51.7%,其次是父亲外出的,占40.2%,母亲外出的最少,占8.1%,但母亲外出的留守儿童在各个方面的问题最突出。他们生活习惯更差,网络不良行为更多,意外伤害更多,对留守生活的负面体验也更高;学校表现更糟糕,遭受欺负的比例更高。

针对上述问题,课题组提出如下建议:一是健全关爱留守儿童的法律和政策体系,立法保障亲子团聚、早期教育、家庭教育指导。二是完善监护制度和国家救助体系,强化父母法定监护责任,探索有偿代理监护制度。三是注重满足不同类型留守儿童的多样化需求,考虑性别、年龄段及监护类型不同的留守儿童的特点。四是通过吸引外出农民工返乡就业创业以及鼓励、支持和帮助有条件的外出农民工带着子女举家进城,从根本上减少留守儿童的数量。

五、违法犯罪未成年人群体

通过调研,课题组掌握了目前未成年人违法犯罪的群体特征:

1.在未成年人犯罪中,困境未成年人犯罪占较大比例,闲散未成年人犯罪呈下降趋势。在被调查的未成年犯中,闲散未成年人占56.9%,留守未成年人占12.5%,流动未成年人占12.4%,未成年孤儿占1.7%,服刑人员的未成年子女占1.6%。闲散未成年人犯罪占未成年人犯罪的比例,2001年为61.2%,2014年为56.9%,下降了4.3个百分点。

2.未成年犯的犯罪类型以暴力型犯罪、侵财型犯罪为主,受年龄、性别、地域等因素影响而有所差异。总体上,抢劫罪占52.7%,故意伤害罪占17.6%,强奸罪占11.8%,盗窃罪占9.6%,故意杀人罪占5.1%,寻衅滋事罪占3.1%,贩毒罪占2.7%。

未成年人犯罪类型的结构因年龄而不同。已满14周岁不满16周岁的未成年人的主要犯罪类型是:抢劫罪(61.3%)、故意伤害罪(20.6%)、强奸罪(15.9%)、故意杀人罪(5.6%)。已满16周岁的未成年人的犯罪类型主要是:抢劫罪(43.6%)、盗窃罪(18.6%)、故意伤害罪(14.6%)、强奸罪(12.9%)。

未成年人犯罪类型的结构因性别而不同。男性实施抢劫罪、强奸罪和盗窃罪的比例分别为55%、14.8%、12.2%,均高于女性的比例(分别为21.5%、7.9%、5.6%)。女性实施贩毒罪、故意杀人罪的比例分别为18.6%、11.3%,均高于男性的比例(分别为4.7%、1.6%)。女性未成年人犯罪类型主要是暴力犯罪(54.8%)和毒品犯罪(18.6%),尤其是故意杀人罪和毒品犯罪均高于男性未成年人。

3.未成年犯的犯罪时间主要是在夜晚,尤其是抢劫罪、盗窃罪、贩毒罪主要发生在夜晚10点以后;犯罪地点主要是街头(48.6%)、网吧、酒吧、KTV等娱乐场所(26.4%)和学校附近(14.8%)。

4.法制意识薄弱是未成年人犯罪的重要影响因素。在回答“此次犯罪的原因”时,选择“不懂法律”的占65%;58.1%在犯罪时“不知道是犯罪,也不知道会受到处罚”;64.7%在犯罪时“不知道自己的行为触犯了法律”;在“假如在违法犯罪前存在哪些事项,就不会实施违法犯罪行为”时,60.5%的未成年犯的回答是“知道犯罪的沉重代价”。

课题组建议:一是完善未成年人专门教育的相关法律。建议修改《预防未成年人犯罪法》或制定有关专门教育的法律法规,明确规定专门学校的分类招生制度:对于有严重不良行为的未成年人需要进入专门学校学习的,以实行“三自愿”原则为主,特定情形下可以经法定程序强制送入专门学校学习;对于被不起诉或被判处非监禁刑的、尚未完成义务教育的未成年人强制送入专门学校进行教育矫治。二是加强未成年人社区矫正的立法,着重解决未成年人社区矫正的主体、对象、矫正措施、评估等问题。三是动员社会组织积极参与未成年人犯罪预防,要建立平台和渠道,组织心理、法律、社工等专业人员参与对违法犯罪未成年人的帮扶。

京公网安备110105007246

京公网安备110105007246