“西藏是我的‘心之所向,梦之所往’,我要去西藏!”

“西藏,是我们实现梦想的土地,是一块锻炼人的热土,我想扎根西藏,做力所能及的事,帮助更多需要帮助的人!”

……

这一句句发自肺腑的感人话语,全部来自一个群体——大学生志愿服务西部计划西藏专项志愿者。

2003年,根据国务院常务会议精神,共青团中央、教育部、财政部、人社部(原人事部)共同组织实施了大学生志愿服务西部计划。12年来,在区党委、政府的高度重视和团中央的大力支持下,全国26个省、区、市的3702名西部计划志愿者先后在我区62个县的基础教育、农业科技、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、法律援助、文化建设等多个领域从事志愿服务工作。经过自治区党委书记陈全国亲自协调,西部计划西藏专项志愿者从最初2003年的140人,增加到2013年的500人,再到2014年的2000人。越来越多的热血青年怀揣着梦想奔赴雪域高原,用青春的力量为社会主义新西藏的建设添砖加瓦。

用“有为”赢得“有位”

能来不易,来了做事更不易,但有了理想,就没什么能难倒这些头脑灵活、精力充沛的志愿者。

2013年7月底,河海大学6位研究生志愿者踏上征程,来到了美丽的拉萨,在拉萨市第三高级中学开始了为期一年的教学工作和志愿服务。

给高年级学生上课,面临从“大学生”到“老师”的角色转变,而且这些学生是比自己小不了几岁、还处于叛逆期的大孩子,志愿者们肩上的压力不小。他们只能花尽可能多的时间备课,去重新学习早已遗忘并且改版过的知识。站在三尺讲台上,他们也曾紧张过,幸运的是,他们灵活运用教学技巧,很快就适应了教学工作,在授课之余还和孩子们建立了深厚的友谊。

除了教学任务,支教团精心策划,开展了一系列活动,其中“萤火虫”计划更是受到社会的广泛关注。

三高的孩子们学习十分刻苦,有些孩子晚上下晚自习后不愿意回到嘈杂的8人间宿舍,就会选择去走廊、楼梯间和路灯下“借光读书”。“那里的灯光太伤眼睛,环境也太寒冷,我就想为他们每个人捐赠一盏充电台灯,帮助他们健康地实现求学梦想。”“萤火虫”计划发起人余潇说起了活动的初衷。“萤火虫”计划发起于2014年3月,原计划筹到一万元就结束,没想到引起了强烈的社会反响,不到两周时间就收到善款17036.5元。支教团将这些善款全部购买了充电台灯,发放给拉萨三高和拉萨二高的高三住校生,帮助他们保护视力,实现求学梦想。为了购买更多充电台灯,支教团还发起了公益明信片义卖活动,得到了南京和拉萨众多爱心店家的支持。到2014年9月,支教团已经为363名学子赠送了台灯。

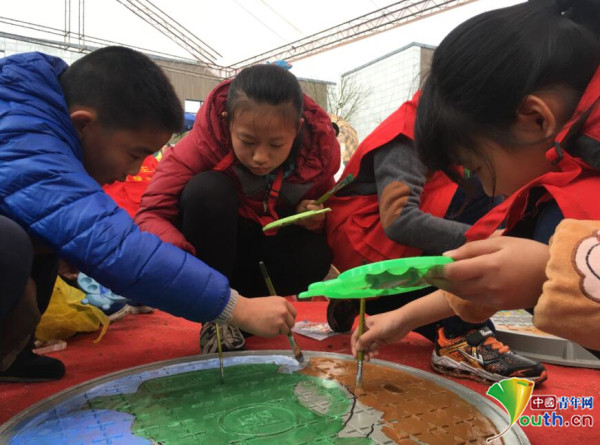

还有获得“中国青年志愿者公益圆梦行动”圆梦基金的加查镇中心小学饮水机添置计划,“爱心字典公益计划”——让全区每个二年级小学生手中都有一本正版新华字典;“格桑梅朵公益计划”——为贫困边远地区的孩子捐赠冬鞋;“吐蕃公益书屋计划”——发动爱心人士向我区寄送书籍,再由团区委青年志愿者协会统一发放到各地市青少年活动中心、中小学等……这一个个项目、计划,都是志愿者们在做好本职工作之余,组织、发起并实施的,他们用实际行动践行了进藏之初的誓言,让青春在高原闪耀光芒。

自治区文化厅政工人事处处长赵兴邦说,这些志愿者有理想、有激情,干事创业的劲头十足,为推动我区基层文化事业发展发挥了很大作用。现在自治区各级政府机关、企事业单位都争相申请志愿者名额,他们用“有为”赢得了“有位”。

扎根西藏奉献高原

“用一年不长的时间,做一件终身难忘的事。”这是大多数志愿者最初的想法,然而一年过去,有人觉得意犹未尽,有人觉得恋恋不舍,于是他们选择了延期一年、二年,更有想在西藏成就事业、施展抱负的,他们选择了扎根西藏。

2003年6月,同济大学土木工程专业毕业的刘英俊准备到上海一个待遇丰厚的单位报到。此时“大学生志愿服务西部计划”启动了,他深思熟虑后报了名并主动要求到西藏。

顶住家人朋友的劝阻,刘英俊怀着忐忑和期待上了高原。在拉萨市建设局,刘英俊全身心投入到忙碌和辛苦的工作之中,除了做好单位的本职工作之外,还积极开展一些相关的志愿服务活动,例如给孤儿院的孩子补课,为困难人员捐款,义务植树等等。随着时间的推移,也让刘英俊慢慢地喜欢上了西藏,喜欢这里的山山水水,喜欢他的工作。渐渐地,他开始有了留在西藏工作的想法。当志愿服务一年后,单位领导问起他的打算,他没有任何迟疑,立即说要留在西藏。

“通过一年多的时间,让我更加了解西藏、了解拉萨,我认为西藏更需要我,也更能发挥我的能力,体现我的价值。同学说他们工资高,家长说内地的生活条件好,我羡慕但不愿去追求。我有我的理想,有我的追求,我很满足在拉萨工作和生活的快乐,这种快乐是没有亲身体会就无法理解的。”刘英俊说。

来西藏不易,扎根西藏更需要勇气。2004年以西部计划志愿者北京队队长身份进藏的杨乐和他同年进藏的妻子已经留藏工作10年了。北京林业大学毕业的杨乐所学专业是生态、生物技术,从专业的角度看,留藏工作有得天独厚的优势,但当时促使他留下的还有一个更重要的原因,就是他当时华东师范大学毕业的女友、现在的妻子觉得做志愿者的头一年没有作出什么成绩而想要留下。杨乐是独生子,在拉萨做公益助教活动的时候与妻子结识相恋,在志愿服务期满时,两人为去留问题吵了一架,最终选择都留下,杨乐坚守了自己热爱的生态专业,妻子坚守了自己执着的支教理想,两人坚守住了这份情感。10年中两人始终没有忘记自己当初为什么要来西藏、为什么留在西藏,一边刻苦钻研、努力工作,一边积极深造、不断更新知识,度过了无怨无悔的青春,在西藏高原生物研究所和西藏大学,如今杨乐和妻子都已是各自单位的骨干中坚力量。

相比杨乐,2012年的西部计划志愿者曾映浪的留藏更顺利。曾映浪的外祖父是个“老西藏”,1959年进藏工作,在普兰县当了15年县长直至退休回内地,老人现在87岁,仍然身体健康精神矍铄。受外祖父的影响,曾映浪很早就决定:哪怕是流浪,也要到西藏待上一年。幸运的是,因为有“西部计划”,他以志愿者的身份进藏,被分配到自治区体育局后,得到了上级领导的关心、爱护和悉心指导,成长进步迅速,现在工作上已能独当一面。

“在这里领导对我很好,我自己能适应这里的气候和生活,工作又顺心,所以愿意留下。” 曾映浪说。在曾映浪志愿服务期满2年的时候,正好自治区出台了《大学生志愿服务西部计划区外生源服务期满志愿者留藏工作办法(试行)》,有了政策的支持和保障,为用人单位和愿意留藏工作的志愿者都解除了后顾之忧。

到目前,共有1035名西部计划志愿者扎根西藏工作,西部计划西藏专项已成为我区引进人才的重要渠道之一,为全区改革发展稳定作出了重要贡献。

带来的是交流,留下的是友谊

对杨乐这样的留藏志愿者,河海大学2013研究生支教团的志愿者赵崇旭充满钦佩之情。2013年7月,当得知自己被分配到西藏支教的时候,赵崇旭的第一反应是惊喜。“当时的感觉是还没来得及考虑,就要去一个多少年轻人梦寐以求的地方做自己喜欢做的事,好棒。”赵崇旭说。“因为以前没有接触过藏族同胞,一开始有点不敢交流,后来融入了藏族老师们的生活,发现原来有这么可爱可敬的人,而且就在自己身边。特别是我所在的科室拉萨三高德育处的老师们,还有主管我们的校长次仁旺堆,他们对我很照顾,让我在高原上感觉不到离开家的孤独,尤其是我们的主任米玛次仁,不仅从生活上工作上给予我无微不至的指导和帮助,还在做人做事以及人生观上给我树立了良好的榜样,遇到这些领导、前辈是我的福气。”

因为这些经历和感受,2014年5月,赵崇旭主动要求加入团区委组织的赴内地高校宣讲团,还担任宣讲团副团长,奔忙于各所高校,包括自己的母校,为师弟师妹们现身说法,分享做志愿者的感悟,宣传西藏的美。

“很多内地学生不了解西藏,担心各种问题,我告诉他们,世界这么大,西藏却是独一无二的,你们应该来看看。一路上我真的把自己当作藏族人民在宣传西藏。记得当时宣讲的一个多月很累,但最难受的不是累,也不是想家,而是想赶快完成任务回拉萨,因为再不回去我就没时间跟我的学生和同事们朋友们相处了。其实现在我挺自豪的,因为只要提到西藏,不论老少我总有能跟他们聊的。其实他们都想了解西藏,我父母也是一开始担心我,到后来看到我在藏生活的照片,他们放心了,再后来他们也想来西藏,最后竟然来了,所以我觉得自己既然有这个机会深入了解西藏,就要把这种了解传递出去。我只待了一年时间,还没有更多的时间去深入了解藏文化,不敢自称‘藏汉文化使者’,我给自己定位就是做一个西藏生活情况的传递者。”

2014年7月,赵崇旭支教一年期满,带着不舍和牵挂回到母校继续自己的研究生学业。像赵崇旭这样所有从内地来的志愿者,到西藏后广泛接触藏族群众、学生和干部职工,主动适应、融入到他们当中去,工作上互相学习互相帮助,生活上互相关心互相照顾,彼此消除了陌生、隔阂,结下深厚的友谊和感情。不管是留下的还是离开的,志愿者对西藏的感情一辈子都不会改变,他们不仅服务西藏、建设西藏,还为汉藏民族团结和交流谱写了一曲曲动人的赞歌。

京公网安备110105007246

京公网安备110105007246