《青春·向西北》剧照。西安建筑科技大学供图

窑洞里的灯光亮起,三弦琴拨动陕北高原的晨昏,信天游的苍凉便顺着黄土地的沟壑梁峁流淌……为了改造旧有的传统土窑洞,建筑学专业大学生李想与村民同吃同住、共历风雨的场景,让观众在帷幕初升时便感受到了青春奉献的炽热温度。

这是由西安建筑科技大学(以下简称“西安建大”)倾力打造的原创话剧《青春·向西北》。自3月20日首次公演至今,一直好评如潮。这出话剧以当代大学生扎根西北、服务西北的成长故事为主线,结合构思巧妙的剧情、生动细腻的演绎和震撼人心的舞台效果,将一幅幅新时代青年矢志奋斗的壮美画卷于光影交织中徐徐展开。

以匠心为笔,书写青春答卷

“整部剧的素材,都是来源于陕西高校师生的真实故事。”《青春·向西北》总导演、西安建大文化艺术教育中心主任许志敏告诉记者。从“社会实践”到“创新大赛”“日常学习”,全剧共分3幕,剧情交融串接,演绎出青春与梦想在西北大地绽放,并以戏剧语言诠释教育家精神,用舞台张力传递教育的温度与力量。

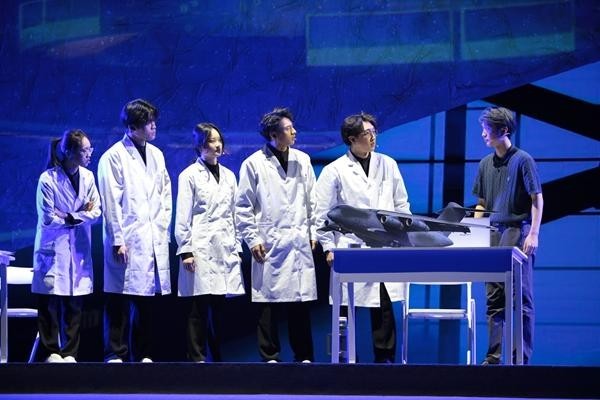

《青春·向西北》剧照。西安建筑科技大学供图

从最初构思到最终呈现,《青春·向西北》历经近1年打磨,从台前到幕后、从创作到编排均由西安建大师生共同完成。

话剧首幕聚焦陕北。投身窑洞居住环境改善项目的建筑学专业本科生李想,初至陕北时遭遇村民阻挠,凭借真诚与不懈努力,团队伙伴逐步赢得村民的信任。社会实践中,同学们历经磨砺,茁壮成长,用实际行动践行了“把论文写在祖国大地上”的铮铮誓言。

第二幕发生在高校实验室。飞行器设计专业研究生李翔正全力备战创新设计大赛。与此同时,导师刘博带领的团队也在紧张进行风洞试验。面对重重困难,双方携手共进,最终突破难关。合作过程中,大家深切感受到集体汇聚的磅礴力量,抒发了“科研报国,矢志初心”的壮志豪情。

第三幕交织于校园与野外作业现场。对本专业兴趣索然的古生物学专业学生李襄,在老师和同学的引导、感染下,逐渐对学业产生兴趣,并在探索与实践中对“传承中华文明,坚定文化自信”进行了深刻思考。

“散点透视的表现手法,使新时代大学生昂扬的精神风貌、深厚的家国情怀得以充分展现。”总编剧文涛表示,剧本历经12次修改,“编排中,演员走进实验室,和导师同吃同住;去陕北跟着施工队实践,把真实故事融入台词。”

为真实还原舞台场景,团队多次深入陕北采风。导演高波介绍,“我们带着演员在黄土梁上反复走场,体验式表演,连村民使用的旱烟袋都按原貌复刻。”为呈现科技攻关场景,舞美团队将风洞实验数据转化为可视化动态效果。当被昵称为“胖妞”的飞机模型在气流中剧烈震颤,观众席传来此起彼伏的惊叹。这背后,是主创团队查阅30余份技术文档、历经多次迭代设计的匠心。

“艺术与技术从来不是割裂的,演员们讨论升力系数时眼里的光,和实验室里熬夜攻关的我们一模一样。”一名观演的学生感慨。

当剧中的李襄将化石与古籍对照,舞台背景呈现出亿万年前人类起源的化石“鱼”在虚拟水波中游弋的场景,观众席掌声瞬间响起。

“我们泡在图书馆整整一个月,大量查阅《山海经》《水经注》等古籍,发现古人对鱼化石的记载竟与现代科学惊人吻合。”编剧团队成员王卓婷向记者展示了密密麻麻写满批注的古籍复印件。

舞美设计程岳峰透露,为呈现陕北地区的昼夜光影变化,团队设计了多种灯光组合方案。“清晨的窑洞要透出暖黄色的炊烟光,正午的黄土高原要有层次分明的顶光,深夜的实验室则用冷蓝色调突出孤寂感。”

以初心为魂,厚植奉献精神

在很多观众看来,《青春·向西北》是视听盛宴,更是一场深入灵魂的思政教育实践,于浸润中将“奔赴祖国最需要之地”的崇高信念植入每一位观众心底。

《青春·向西北》剧照。西安建筑科技大学供图

马克思主义学院辅导员姚丹在剧中饰演青年教师周岚。“周老师用脚步丈量黄土高原的剧情设计,正是学校实践教学的生动写照。”参演的过程,让姚丹对“大思政课”的内涵有了更深的体悟。“排演中,我常常想起带着学生前往延安、照金开展红色研学的情景——当课本里的理论遇到热气腾腾的实践,青年眼里的光芒就是最好的教育反馈。”

为贴近角色,饰演李想的汉语国际教育专业大一学生晏明烨专程拜访参与过乡村改造的学长,聆听他们的亲身经历。“学长们的裤脚沾满泥土,眼神却充满坚毅,让我读懂了‘扎根’二字的分量。”

作为幕后团队成员,话剧编排的经历让文学院研究生、导演助理胡思涵感到“虽然辛苦,但很值得”。从去年9月开始,胡思涵每天至少投入3个小时在这部剧里。“研一的课程还是很重的,在不影响专业学习的前提下,要协助导演、组织学生一点一点打磨剧作。”

“排练的过程正是受教育的过程。”胡思涵说,“当我看到剧中地质学专业女生李襄的转变,仿佛看到现实中很多同学的影子。那些在实验室与田野间奔忙的日子,那些被导师的坚守打动的瞬间,都在舞台上被重新点亮。”

“剧中人物说出‘科研报国,矢志初心’时,我的眼泪夺眶而出,这就是属于我们00后的精神共鸣!”参演学生朱文浩激动地说。

这部剧让姚丹更加坚信,思想政治教育既要扎根中国大地,也要善于运用艺术载体。“未来,我将把剧中展现的奋斗故事转化为思政案例,让西迁精神在00后学子心中焕发新的时代光彩。”

以话剧为媒,美育浸润心灵

“每一个参与这部剧的建大人,都是建大美育浸润工程的参与者、创作者和演绎者。”许志敏告诉记者,这部剧的创作初衷就是将陕西高校师生的真实故事升华为舞台上的精神史诗。“这部剧既是‘大思政课’的创新实践,也是对‘培养什么人、怎样培养人、为谁培养人’的时代应答。”

《青春·向西北》剧照。西安建筑科技大学供图

记者了解到,这样的探索在西安建大校园由来已久。多年来,学校坚持“培根铸魂、启智润心”,构建了具有建大特色、面向人人的美育体系。不同专业学生先后排演了《凤凰花开的地方》《我是如此爱你》《撞歌》《逐梦栋梁》《秦韵新曲》等多场专业水准的艺术佳作,在全国大学生艺术展演中脱颖而出,获奖总数位列全国高校第三。

“谁的青春,向着西北;谁的青春,勇往无畏……”《青春·向西北》演出尾声,当全体演员高唱《青春向西北》谢幕时,观众席爆发出持久而热烈的掌声。

许志敏表示,随着之后《青春·向西北》陕西高校巡演的启幕,这群陕西学子的青春故事将跨越山海,让更多年轻人将“到祖国最需要的地方去”的种子深埋心底,用爱与坚守让这颗种子生根发芽。

正如剧中李想的台词:“西北的风沙大,可我们的心比黄土更厚实!”

雷茜 费翔 中青报·中青网记者 孙海华来源:中国青年报

2025年05月07日 08版

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号