中青报·中青网记者 杨宝光

当一根被弯成奇怪形状的金属丝,在酒精灯的蓝色火焰下“神奇”地恢复原状时,山西省吕梁市方山县一中的教室里爆发出一阵惊呼。“快看!它自己变回去了!”教室里,孩子们眼睛瞪得溜圆,争先恐后地凑近观察。操作实验的刘骐睿适时引导:“这就是形状记忆合金的‘智慧’,就像科学家们不断探索材料的秘密,创造改变世界的东西。”

这不是一场魔术表演,而是北京理工大学(以下简称“北理工”)物理学院“云理科学”实践团在山西省吕梁市方山县开展的科普支教课。

8月上旬,这群来自物理专业的大学生,落实学校“行走的大思政课”实践宗旨,将前沿科技与趣味实验带进山区校园,更将“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的科学家精神,悄然播撒在孩子们的心田。

“为什么气球一放手会乱飞?这和飞机喷气有什么关系?”

在简陋的教室里,实践团成员杨杰用一只普通气球和自制的竹蜻蜓,为孩子们演绎了喷气推进和升力的奥秘。同学们追逐着失控的气球,在欢笑中直观感受到了看不见的“力”。

浮力科普课上,实践团成员肖祥明没有止步于讲解公式。他搬来水盆,分发木块,让孩子们亲手实验。

“大家试试,是不是沉的物体浮力小?是不是物体排开的水越多,感觉越‘轻’?”他强调:“科学家精神里很重要的一条是‘求实’。理论很重要,但动手验证,用实验说话,才是接近真理的道路。”孩子们专注地操作、记录,体验着科学发现的严谨过程。

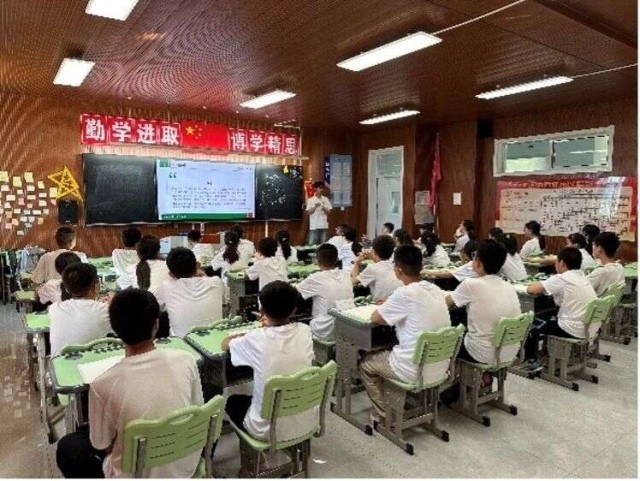

北京理工大学物理学院“云理科学”实践团在山西省方山县开展科普支教课 受访者供图

科学家精神的传递,不只在教室。实践团成员的脚步也踏入了方山的村落与社区。

在武当社区,趣味数学课上,抽象的数学题化作有趣的游戏,点燃了孩子们对逻辑思维的兴趣。在北武当山的调研途中,滑板车的下坡成了讨论惯性的“移动课堂”。实践团成员杨博文感叹:“科学无处不在。科学家精神中的‘求实’,也意味着要深入实际,了解真实的需求。”

科学家精神如何转化为改变乡村的力量?方山县电商中心给实践团成员和孩子们上了生动一课。

当看到直播间里,当地特产“咖啡玉米”通过网络销往全国,跳动的销售数据映在孩子们好奇的眼中时,肖祥明适时引导:“大家看,这就是科技的力量!科学家们研究出互联网、物流技术,让农民伯伯种的好东西能卖得更远、更好。”

离别时分,孩子们塞给实践团成员的纸条上,歪歪扭扭地写着:“我记住了阿基米德!”“我想研究会飞的机器!”“科学家真了不起!”这些稚嫩的文字,是科学家精神在童心中激起的涟漪。

北理工物理学院团委书记徐仕琦表示,科普支教的意义,绝不仅仅是传授几个知识点,更重要的是,在孩子们心中种下一颗种子:对科学的好奇、对真理的敬畏、对创新的向往、对奉献的认同。让他们知道,科学家精神并非遥不可及,它就蕴藏在每一次认真的观察、每一次大胆的提问、每一次动手的实验中。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号