为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想。今年7月以来,团温州市委启动大学生“返家乡”社会实践活动,组织大学生服务当地经济社会发展,推动形成青春建功家乡振兴的强大合力,引导大学生当好“重要窗口”的建设者、维护者、展示者。

聚焦资源整合,助力青年智汇温州

针对暑期大多数学生在家的实际情况,推出“返家乡”大学生回乡报道制度,建立健全阵地建设、平台搭建、岗位对接等工作机制,助力更多青年回温建功立业。

一是组建新阵地。组建“温籍学子联盟”12个,常态化联系温籍大学生6200多名,精准推送温州的产业发展以及社会实践岗位信息,引导大学生了解国情民情家乡情。

二是搭建新平台。为应对疫情影响,创新推出“温籍学子联盟云平台”,将岗位征集、发布、对接等流程移上云端。岗位实习线上报名达1.25万人,平台累计访问量达15.2万人次。

三是对接新岗位。加强与人社、教育等部门沟通协作,指导各级团组织建立实践基地260个,向全市各单位征集大学生实践岗位3593个,涵盖机关、企事业单位、民营企业、社会组织、村居社区等各领域,同比增长80%以上。各级团组织以“择优遴选、调剂分配”的方式开展,提高实践岗位对接成功率。

聚焦实践模式,激励青年服务温州

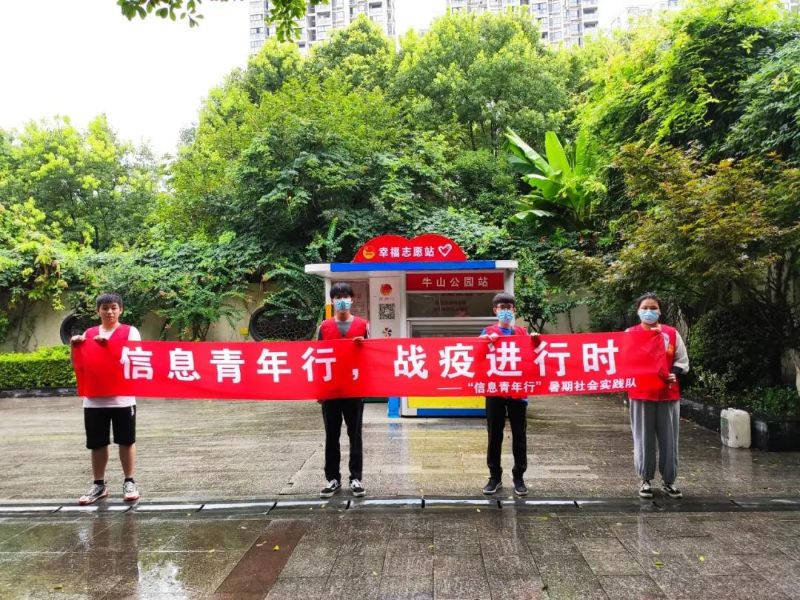

温州市各级团组织围绕“小我融入大我,青春献给祖国 决战脱贫攻坚,投身强国伟业”活动主题,广泛组织开展2020年大中学生暑期社会实践活动。

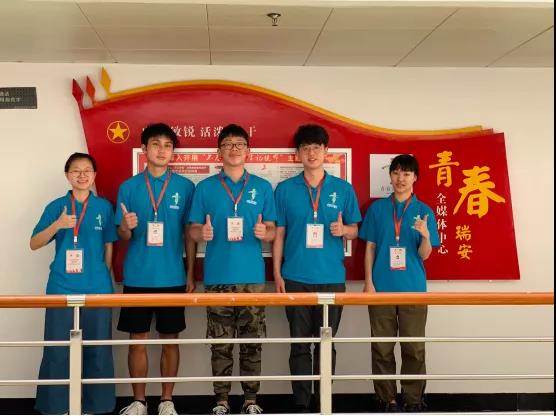

一是“线上线下”齐开展,拓宽实践方式。温州大学共组队216支,学生参与人数2469人,开展10天以上的实践活动,采取线上+线下模式,助力地方疫情防控工作。温州职业技术学院通过“项目+基地+导师”的模式开展“云实践”活动。目前,该校已有近1000名学生报名参加了“云实践”活动,170多名专任教师参与指导,共成立了82个团队,涉及30多个专业。

二是校内校外全覆盖,拓宽实践领域。按照“一校一县、一系一镇、一班一村”的模式,在温12所高校(包含独立学院)134个院(系)1250个班级与全市12个县(市、区)和2个省级产业集聚区184个乡镇(街道)1036个村(社区)进行挂钩结对。在结对中充分考虑各高校院系专业设置和基层实际需求,扎实推进校地对接工作。

三是重点工作相结合,拓宽实践内涵。针对农村产业发展、乡村环境改善、乡风文明建设、“最多跑一次”等乡村振兴重点工作,找准着力点,赋予“返家乡”社会实践活动更广阔的时代内涵。比如,组织实践队开展乡村墙绘、庭院设计、垃圾分类宣传等工作,助力美丽乡村建设;组织大学生成立调查队,开展“最多跑一次”群众满意度调查,协助群众及有关单位高效便捷地办理行政审批事务。

聚焦长效发展,引导青年扎根温州

“返家乡”社会实践,助力家乡振兴行动是一项长期性的工作,重在落实、贵在坚持。温州共青团通过强化管理、创新形式、完善机制,推动“返家乡”社会实践常态化、长效化发展。

一是日常管理求实效。指导县市区团委重点做好服务团队在乡镇(街道)的对接入驻、后勤保障等协调工作,确保挂好钩、找对人;高校团委重点加强日常动态管理,在人员变动的情况,及时调整团队和内容,做到服务持续接力,队伍常换常新,项目历久弥新。

二是活动形式求创新。在组织实施上,通过定向组团、轮岗换班等方式,使活动项目化、常态化。在整合资源上,与“新青年下乡”、“家燕归巢”做好结合,构成“校内+校外”的服务组织体系,引导志愿者、社会组织成为“返家乡”补充力量,做到内容有突破、方式有创新。

三是考核激励求提升。推动落实“返家乡”社会实践活动学分,全面推广使用“志愿汇”平台,将大学生的参与情况记入“志愿时”,作为评先评优的重要依据。

下一步,团温州市委将结合“新青年下乡”和“家燕归巢”继续做好大学生“返家乡”社会实践指导工作,推出“云上看温州”活动,安排瓯江夜游等网红路线直播,助力青年智汇温州,激励青年服务温州,引导青年心系温州,以青春姿态投身家乡“重要窗口”建设。